ゆずゆべし

2018/03/06

干して3か月経ちました。

左が蕎麦のゆずゆべし、右がモチ粉のゆずゆべしです。

蕎麦のほうが苦味(蕎麦のクセ)が出ており、硬めです。モチ粉のほうが食べやすいかと思います。また具を全部すり潰しているので、去年のゆずゆべしよりは崩れにくくしっかりと仕上がりましたが、もっと食感を残したほうが好きかなあ。

2017/12/16

今年は予算の仕事が重なったため朝市へ行けないでいるうちに柚子シーズンが終わってしまい、かろうじてまだ売っていた小サイズの柚子を30個も大量買いしてしまいました。さて、今年の柚子ゆべし製作のポイントを整理しましょう。

★ポイント★

・具はあえて細かく砕く(ざっくり噛み応えを残すのが本当は好み)

・30個のうち半分は餅粉と混ぜ、もう半分の15個分にはそば粉と混ぜる

去年のレシピだと薄く切った時にボロボロ崩れてしまった事と、お茶請けとして食することがなくもはや調味料として利用する機会が多かった事から(薄く切ったのを、豆腐に乗せる、サラダに乗せる、そばに乗せる)、今年は上記2点のポイントを重視致しました。分量は去年の比率と一緒です。

★分量★

・柚子15個×2

・蕎麦粉100g、餅粉100g

・胡桃60g×2

・ゴマ20g×2

・豆味噌150g×2

・自家製味噌150g×2

・味醂50cc×2

それぞれの分量を計りボウルで分ける。胡桃とゴマをすり鉢ですり、味噌と味醂を投入しさらにすっていく。柚子はヘタ側を切り落とし、スプーンで中身を取り出す。

すった具材を柚子の中に詰めます。本体の2/3くらいの分量で充分かと思いましたが、次の画像を見たら分かるようにもっと少なく詰めたほうが良いのかもしれません。特に餅を入れた柚子は膨らみ具合が半端ありませんでした。右の写真、黒いお盆に乗せた柚子の色が発光しているように見えて綺麗ですね〜。

まず餅粉の入れた柚子ゆべしを1時間くらい弱火で蒸します。部屋中に柚子の香りが充満します。蓋を開けてビックリ、溢れかえっているではありませんか!取り出すのにも苦労し、中に詰め込み直すのにも苦労しました。具材を無駄にしたくなくて、残すことなく全部詰めれましたが…。

そば粉入りの柚子ゆべしも蒸します。こちらは餅粉ほどは膨らまなくて一安心でした。今年の夏に作った「あくまき」と言い、餅は出来上がったときの量をイメージできていないとダメですね。綺麗な形に蒸しあがったので、ミカンネットで形を整えながら縛っていきます。この状態で1ヶ月以上、天干しをします。

餅粉入り柚子ゆべしは、水分を吸いすぎたのかフニャフニャでとても縛れる状態ではありませんでしたので、固まるまでは野ざらしで天干しします。すごいでしょ、具が盛り上がって蓋がのっかかってる状態。

2017/2/11

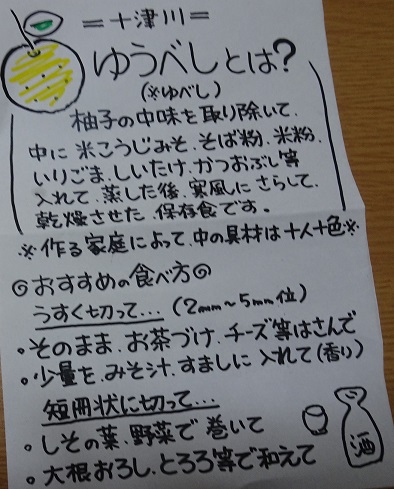

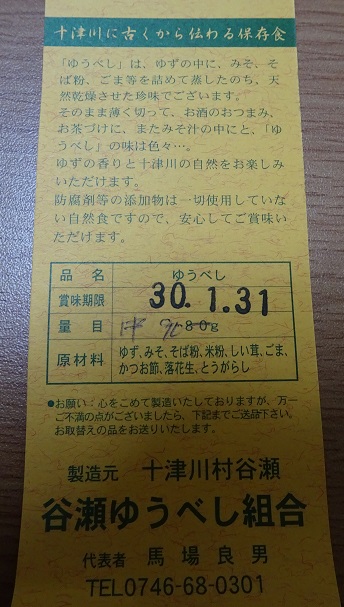

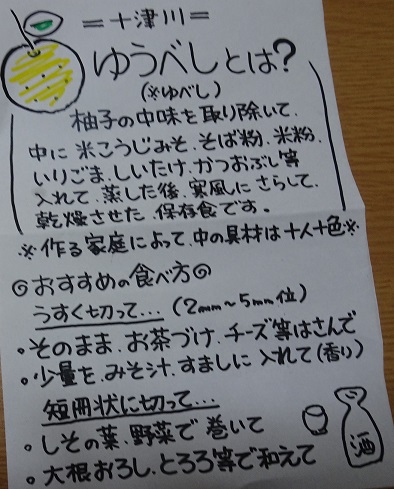

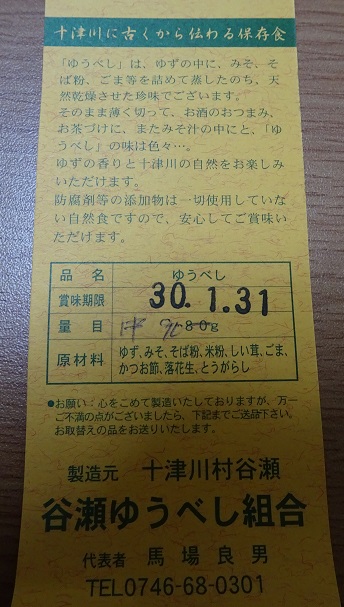

縁があって「奈良県の秘境地」と言われる十津川へ旅行に行く事になり、そこのお土産屋で買って来た柚子ゆべしです。

天川村(奈良県)に泊まった時も旅館の軒先に吊るしているのを見たんですが、平地の人はあまり馴染みがないようです。山のほうの保存食という感じなのだろうと思います。

柚子ゆべしの袋を開けたら、説明書きが入っていました。観光客向けに食べ方やいろんな詰める具があるということを説明してくれています。

紫蘇の葉で巻く、チーズで挟むという頂き方はまだやったことがありませんが、私のお勧めは、薄く切って暖かい蕎麦やウドンに添える、お弁当のサラダに添える、かな。冷奴に添えてもおいしかったです。

自分もついこないだ柚子ゆべし作りに挑戦したばかりなので、原材料に注目してしまいます。そば粉、もち粉ですか。確かに入れたほうが、薄くきる時、崩れにくくて良さそうです。ごま、落花生、唐辛子は機会があったら試してみたいと思っていたところでした。具材は十人十色ですもんね、もっと色々試す予定です。

さて、本場の柚子ゆべしを味見すべく包丁を入れてみたのが、ご覧の写真の通りです。

薄く切っても全く崩れませんが、粘着が強くてなかなか包丁が通りませんでした。しかもしかも、落花生やごまといった具材の姿がまったく見えません。これはどういうこと?崩れないように潰して入れているということ?

そのような方法もありかもしれませんね。でも、少しは具材の噛み具合も欲しいかな〜なんて思ったり。

2017/1/28

小さいユズユベシを朝市に持って行き、みなさんに配ってまいりました。みなさん、「これなあに?」という反応を最初はするのですが、かぶりつくと「ああ!ユズユベシやね!」ととてもいい反応が返ってきます。食べたことがあるのでしょうね。

私はユズユベシを今まで食べたこともなく、またその存在も知らないでいました。むしろ「ユベシ」と聞けばまったく違う食べ物を連想する人間です。東日本で言うところの「ごまユベシ、くるみユベシ」とか言うアレです。餅子と書いて「ゆべし」と読むらしいんですが、そんなのは当て字だと思っております。餅粉を使う地域での固定概念じゃないかな、と。

話が逸れてしまいましたが、一番知りたかったこと「今まで食べたことのあるユズユベシと同じような仕上がりになっているかどうか?」の確認は果たせそうだと思い、聞きました。

みなさん、一様に「少し違うけど、おいしいよ」と答えてくれました。

やっぱり違うんですね。大きいユズユベシのほうが、みなさんの心の中にあるユズユベシな気がします。次回の朝市に持って行ってもう一度確認してみたいと思います。

備忘録【改訂版ver.2】★あくまで私の好み用です★

★追加

- 【お菓子風】

味噌:具材=1:1.5 の比率にすると味噌(麦・米)の塩辛さが消せて食べやすいが、欠点は切るとボロボロになる。

【お茶請け用】

味噌:具材=4:1 の比率、味噌は八丁味噌を入れてもお茶と合うが、欠点はユズの風味が弱まる。

- 餅粉、玉粉、そば粉、小麦粉も再考の余地あり。

- 来年具材に使ってみたいもの

干し柿、生姜、ゴマ、落花生、胡桃、カシューナッツ、レーズン

- ユズユベシを蒸す時に噴きこぼれないよう味噌+具材をユズの8分目まで入れたが、少々吹きこぼれたほうがいい。そうしないと蓋との間に隙間が出来てしまい、切る時に崩れやすくなってしまう。

2017/1/27

本日で、大きいユズユベシは干して1カ月ちょっと、

小さいユズユベシは半月になりました。

1個ずつ取り出して、試食いたします。

おいしいなら明日の土曜日、朝市の人たちにもおすそ分けして来ようと思っています。

上写真は小さいほうのユズユベシです。

つややかな黒になっています。

薄く切ろうと包丁を入れるとボロボロ崩れてしまいますが、

しかし口に入れてみるととてつもない強烈なユズの香りが

一気に広がります。

こちらが大きいほうのユズユベシになります。

味噌を多めにし、具材の割合を小さいユズユベシの半分ほどにしているだけのことはあって、

薄く切りやすいように仕上がっています。

味噌が多いので塩辛く、しかも八丁味噌の割合が高いため苦味やクセが強めで、そのためユズの風味が弱くなっているように感じます。

そもそもユズユベシは薄く切ったものをお茶漬けにしたりお酒のアテにすることが多いので、その用途で言うなら味噌多めが理にかなっていると思いますが、「ちょっとしたお菓子感覚」で作りたかったので大きいほうのユズユベシは私の希望に合うものではありませんでした。

2016/11/18

2016年は2回「ゆずゆべし」を作りました。

11月にユズが出回り始めたな〜と思い、大量売りしていそうな青果店へ買いに行ってきたのですが、

本格的に流通しだしたのは12月に入ってから。峠の朝市場も12月半ばくらいになるとこれでもかというくらい、

ユズを持ってきてくれます。

あまりにも大量に入手できちゃうので「ゆずゆべし」に初挑戦しました。

2月初旬〜中旬に味見いたします。

【1回目】

大きいサイズのユズ 10個

むきクルミ 100g

八丁味噌 200g + 自家製味噌 200g

みりん 50CC

【2回目】

小さいサイズのユズ 10個分

むきクルミ 60g

白ごま 15g

カシューナッツ 25g

自家製味噌 150g

みりん粕 大匙2杯

砂糖 適量

※ 2回目は具材多め、甘め、汁漏れを避けるために「みりん」から「砂糖」や「みりん粕」に変更。

備忘録

・木の実はこまかくくだかない(噛みごたえを残す)

・蒸したあとは2週間ほど青い網カゴに置くなどしてから、つるす(たれるので)

・干し柿をきざんで入れてもおいしいらしい

・ゆずの蓋は切って落とすよりも包丁のカカトでぐるっと小さく切り落としたほうがのちのちやりやすい

12/17に1回目のゆずゆべしに挑戦しました。

干して半月経ちました(12/31)

2回目のゆずゆべしは12/28に作りました。干して3日目。

料理に戻る

TOPへ戻る